大彻大悟:为何参禅者总悟不开?原四个颗“障心石”挡住了见性路(转载)

时间:2025-03-03 浏览:227次

"禅师,弟子善明已参禅十载,日日打坐,时时体究,读遍经典,拜访高僧,却始终未能开悟。今特来求教,为何如此用功,却仍不得见性?"善明行礼后,苦恼地问道。

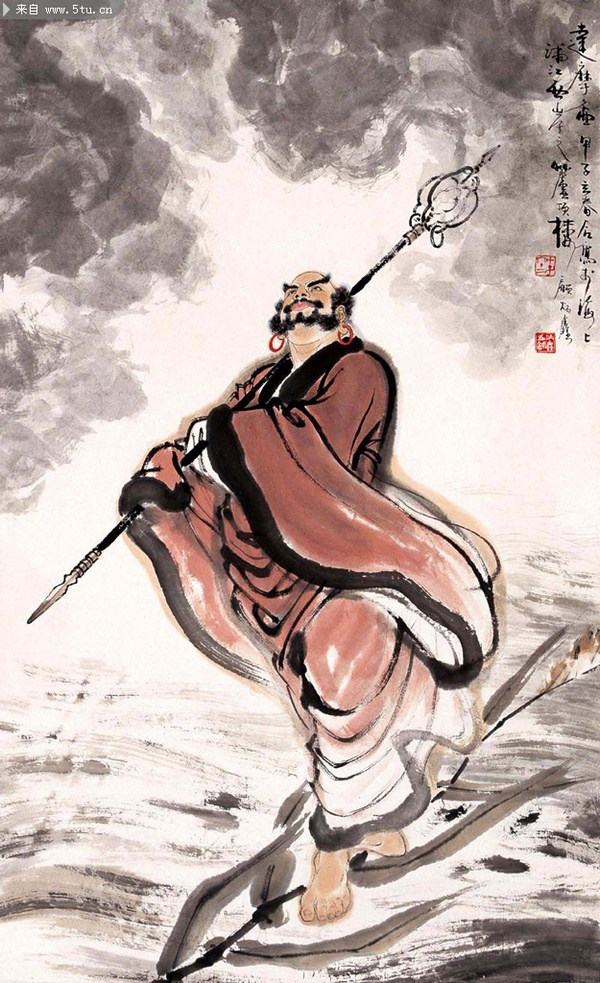

妙界禅师虽年近七旬,却精神矍铄,目光如电。他静静端详着善明片刻,忽然轻叩禅杖:"参禅十年,未有所悟,非是福缘不足,而是心路有障。若不除障,参至弥勒下生,亦不得悟。"

善明闻言,心中一震:"敢问禅师,弟子心中有何障碍?该如何除之?"

妙界禅师站起身,示意善明跟他出去。两人穿过幽静的竹林,来到一处山涧边。清澈的溪水流过鹅卵石,发出叮咚的声响。

禅师指着溪水中一块特别大的石头说道:"你看那石头,阻碍了水流,使得周围水花四溅,水声喧哗。参禅者心中若有'障心石',便如这溪中巨石,使心流不畅,难以澄明见底。"

善明恭敬地聆听,不敢错过禅师的只字片语。

"参禅难以开悟者,多因心中埋藏了四颗'障心石'。"妙界禅师的声音和溪水一样清澈,"这四颗石,不显山不露水,埋在心底深处,障碍了见性之路。"

"请禅师明示,何为四颗障心石?"善明急切地问道。

妙界禅师拾起一枚小石子,轻轻抛入溪中:"第一颗障心石:知见障。许多参禅者满腹经纶,知识丰富,反而被这些知识所束缚。他们用知识去理解禅,用逻辑去分析禅,殊不知'知'是禅的障碍,而非通道。"

善明心中一震,想起自己确实喜欢研读经论,常常试图从文字中寻找开悟的答案。

"你常读《金刚经》吧?"禅师似乎洞悉了善明的心思,"经中云:'若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来。'禅不在文字中,不在知识里,而在放下这些之后的本来面目。"

妙界禅师捡起第二颗石子:"第二颗障心石:得失心。许多人参禅是为了'得'什么——得智慧、得神通、得解脱。可禅本是无得无失,一旦存有得失之心,便已偏离正道。"

善明想起自己每次打坐都期待有所突破,甚至暗自计较自己的修行进度,不禁惭愧低头。

"禅宗六祖惠能大师当年对五祖说:'不知善恶,唯求见性。'这是多么纯粹的心啊!"禅师感叹道,"参禅不为得什么,只为见到本来面目。心无所求,才能无所不得。"

妙界禅师拾起第三颗石子,掂了掂:"第三颗障心石:执着心。执着于开悟的境界,执着于禅的方法,执着于师父的指点,乃至执着于不执着,皆是障道因缘。"

善明恍然大悟:"弟子确实常常执着于开悟的境界,想象开悟后会如何如何,这也是障碍吗?"

"正是!"禅师掷石入水,溅起一朵水花,"执着是最顽固的障碍。古德云:'拈起放下,了无罣碍。'你执着于悟,反而永远不会悟;你放下求悟之心,悟道反而在不经意间降临。"

最后,妙界禅师弯腰拾起第四颗石子,这一颗比前三颗都要大:"第四颗障心石:我执障。这是最深、最难除的障碍。许多人参禅,总是带着强烈的'我'在参,'我'要开悟,'我'要解脱,'我'比别人修得好,'我'应该如何如何。这个'我'若不破,如何见得本来面目?"

善明深感惭愧,他确实常常以"我"为中心来思考修行问题。

妙界禅师将第四颗石子郑重地放回原处:"禅宗讲'无我相、无人相、无众生相、无寿者相',正是要我们破除这个'我执'。唯有'我'消融于道,才能真正见性。"

溪水依旧流淌,山风轻拂过两人的衣袍。妙界禅师看着若有所思的善明,语气柔和了几分:"这四颗障心石,几乎所有参禅者都具备。了知它们的存在,是破除它们的第一步。"

善明跪地叩首:"禅师慈悲,弟子受教了。但不知除了这四颗障心石,还应如何正确参禅,才能得到真正的开悟?"

妙界禅师微微一笑,领着善明回到枯木堂。堂内光线昏暗,只有一盏油灯在风中摇曳,映照出禅师安详的面容。

"参禅得悟,有四要诀。"禅师缓缓道来,"第一要诀:心如明镜。古德云:'心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃。'参禅先要净心,让心如明镜一般,无物不照,又不被所照之物所染。"

善明专注聆听,生怕错过任何一个字。

"具体而言,就是要学会观照自心,看清妄念生起又消失的过程,既不压制它们,也不跟随它们,只是安住在觉知之中。久而久之,心自然澄静,妄念自然减少。"

妙界禅师接着说道:"第二要诀:疑情具足。禅宗最重视的,就是这个'疑情'。所谓疑情,不是普通的疑惑,而是对生命本质的大疑大问,如'我是谁'、'生从何来,死往何去'等。有了这个大疑,才能有大悟。"

善明若有所思:"弟子常常参'万法归一,一归何处'这个公案,但总是理解不透。"

"不要急着理解。"禅师摇摇头,"参公案不是要得到答案,而是要你在参的过程中,将全部身心投入到这个大疑中去,直到疑情无路可走,忽然顿破为止。"

妙界禅师继续道:"第三要诀:动静一如。很多人认为参禅只能在静坐时进行,这是错误的。真正的参禅,行住坐卧皆是禅。洗衣做饭时参禅,行路说话时参禅,甚至睡觉做梦时也在参禅。"

善明好奇地问:"如何才能做到动静一如?"

"关键在'觉知'不断。"禅师解释道,"无论做什么,都保持对当下的觉知,不让心跑到过去或未来,不让妄念带走你的注意力。久而久之,动中与静中的界限就消失了,处处是禅,时时是道。"

油灯忽明忽暗,照出禅师深邃的目光:"第四要诀:放下一切。放下知见,放下得失,放下执着,放下我执。说起来简单,做起来极难。但这却是最直接、最快捷的修行方法。"

"如何才能真正放下?"善明问出了许多参禅者共同的疑惑。

妙界禅师沉思片刻:"放下并非强行抛却,而是通过深刻的了知,自然地放下。就像你知道手中抓的是火炭,自然会松手一样。当你真正了知这些执着的虚妄,放下就不再是一种刻意的行为,而是水到渠成的自然反应。"

善明似有所悟,却又觉得有些模糊。

妙界禅师看出了他的心思:"不要急,这些道理需要在修行中慢慢体会。给你一个建议:从今日起,不要把参禅当作一件特别的事,而要把它融入生活的每一刻。行住坐卧中保持觉知,时时刻刻观照自心,看清四颗障心石何时出现,又是如何影响你的心。"

善明恭敬地点头:"弟子一定依教奉行。"

"最后送你四句话,希望能对你的参禅有所帮助。"妙界禅师郑重地说道:

"第一句:心若不动,万物皆空。

第二句:念起即觉,觉即是空。

第三句:妄心若息,菩提自现。

第四句:放下即是,更无别法。"

善明将这四句话牢牢记在心中,向禅师深深叩首:"多谢禅师慈悲开示!"

妙界禅师微微颔首:"去吧,记住,禅不在别处,就在你的日常生活中。"

善明告别禅师,踏上下山的路。沿途的风景似乎与来时不同了——山还是那座山,水还是那条水,但他的心境已然不同。他忽然明白,障碍不在外境,而在自心;悟道不在他方,而在当下。

三个月后,善明再次来到云门寺,向妙界禅师汇报自己的修行情况。

"禅师,弟子这三个月来,依您所教,行住坐卧皆保持觉知,观照自心。虽未大彻大悟,但已有些小境界。"善明恭敬地说。

"说来听听。"妙界禅师慈祥地看着他。

"有一日,弟子在山间散步,忽见一片红叶飘落。那一刻,心中豁然开朗,仿佛看到了万物的本来面目。虽然这种境界很快就消失了,但弟子知道,那就是所谓的'禅境'吧?"善明小心翼翼地问道。

妙界禅师微微一笑:"不错,那是禅的影子。但切记,见到影子,莫要执着。若执着于这些小境界,反而会成为新的障碍。"

善明连忙答道:"弟子谨记教诲。禅师,弟子还有一事不解:有时在打坐中,心很宁静,但总觉得离开悟还很远,这又是为何?"

妙界禅师笑容更深:"你这一问,正是第五颗障心石——'悟障'。总想着悟,反而不得悟。悟不是刻意追求的结果,而是自然呈现的状态。就像你不会刻意去追求睡着,睡着是自然而然的。"

善明恍然大悟:"原来如此!弟子明白了,不再执着于'悟',只管老实修行,水到渠成。"

妙界禅师欣慰地点点头:"去吧,继续你的修行。记住,真正的禅,不在山上,不在寺中,而在你的心中。无论何时何地,只要你的心清净无染,觉知分明,那里就是道场,那刻就是禅。"

夕阳西下,善明告别禅师,再次踏上下山的路。这一次,他的脚步更加轻盈,心中的负担似乎减轻了许多。他明白,修行路上还有很长的路要走,但至少他已经认清了障碍,知道了方向。

他想起禅师最后赠他的一首偈子:

"心似明月挂青天,光照大地亦照川。

若能一念回光照,何处不是祖师禅。"

在这金秋的黄昏,山间的落叶随风飘舞,仿佛在演绎着生命的无常与永恒。善明深深吸了一口清新的山间空气,心中豁然开朗。他知道,真正的禅就在这呼吸之间,就在这脚步之中,就在这刹那的觉知里。

大彻大悟,或许就在某个不经意的瞬间悄然降临。而在那之前,他要做的,就是踏实地走好脚下的每一步路,清晰地觉知当下的每一个刹那。