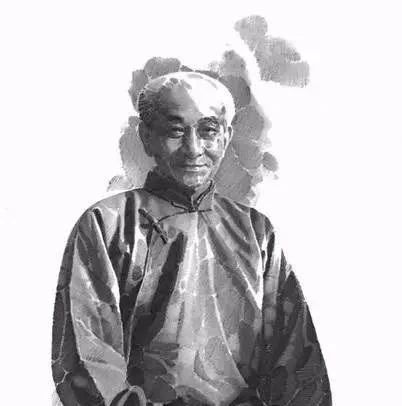

南怀瑾先生:什么经咒避鬼消灾?我说了大家却不相信(转载)

时间:2025-04-09 浏览:259次

【怀师箴言】有些学佛学道的朋友常常问念什么经、什么咒可以消灾免难、驱邪避鬼,我说最好是念文天祥的《正气歌》。可惜大家听了都不大相信,我也无可奈何!

我常说,对于孔孟形而上的道与形而下的用,尤其对于孟子的“浩然之气”了解得最为深刻、在行为上表现得最彻底的,南宋末代的文天祥要算是第一人。他那首名垂千古的《正气歌》对浩然之气有很精彩的发挥,不但说出了孔孟的心法,更把佛家道家的精神也表现出来了。宋朝自有理学创宗以来,修养最成功的结晶人物可以说就是文天祥了。他是中国理学家的光荣,他的学问修养是宋明理学的精神所在。历史解释《孟子》的浩然之气,对“直养而无害,则塞于天地之间”解释得最好的,我认为就是文天祥《正气歌》的头一段,最为扼要精简。《正气歌》后面几段当然也好,不过我们暂时不讨论。文天祥的学术思想,把宋明理学家们有时自相矛盾的“心气二元”直截了当统一成为“心气一元”。他认为宇宙生命的根本来源就在于气。这个气不是指我们呼吸之气的气,这个“气”字只是个代名词,一个代号而已。《正气歌》一开头便说“天地有正气,杂然赋流形”,我们要注意这个“杂”字,“杂”就是“丛”的意思。古人学问著作都有所根据,哪怕是作首诗、填个词,他们用字都有所依据。这里“杂”字是由《易经》的观念变化而来,《易经》认为宇宙万有的关系是错综复杂的。我们要注意啊!错综复杂并不是说它乱,而是说条理很严谨,彼此之间都有层层的关联。我们平常一听到错综复杂,就想到是乱,这是后世以讹传讹的错误。所以文天祥在《正气歌》里说“杂然赋流形”,万物都由气的变化而来。形而下的万有就是形而上的本体功能的投影,叫做“正气”,把儒家、佛家、道家的最高哲理都包括进去了。他又接着说“下则为河岳,上则为日星”,他把宇宙分为两层,这也是仿照《易经》“天尊地卑,乾坤定矣”的观念而来。他把气也分为两种,一种阴气,一种阳气。我们不要一看到“阴阳”就觉得很玄奥,其实“阴阳”就好比我们现在数学上加和减的代号。由阴阳二气的变化,就形成了我们这个物理世界。“下则为河岳”,气之重浊者,也就是属阴的气,下凝成为形而下的地球物理世界,例如山川草木万物等。“上则为日星”,气之轻清者,也就是属阳的气,上升成为天空、日月星辰等万象。下面一句他就说“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”。这气,对天地万物而言,总名为正气,对人而言,便叫它是浩然之气,宇宙万有乃至人类,都是它所变的。这又是中国文化的特色。在中国文化里,人占着很重要的分量,因为有所谓“天、地、人”三才的说法。人和天、地是处于平等地位的,是同样伟大的。天地也常有缺陷,并不一定圆满,而生在天地间的人,却能运用智慧来弥补天地的缺陷,辅相天地,参赞化育。往往天所赋有的特点,不是地所具备的功能;而地所赋有的特点,又不是天所具备的功能。但是人却能运用智慧就当时需要来截长补短,使天地二者沟通而调和。所以说人可以辅相天地。那么文天祥就说了“于人曰浩然”,这股正气在人的身体生命中,和在宇宙中一样,遵循二元一体的原理,分为两部分,一部分是物理的、生理的,一部分是精神的、心理的。这股正气到了人的生命中,才叫“浩然之气”。我们如果好好修炼,培养这股与生俱来的浩然之气,就可以发挥生命的功能,和宇宙沟通,所以说“沛乎塞苍冥”。整个宇宙,包括了人类,都与“正气”同体,都为“正气”所化;在人身上,则特别叫它为“浩然之气”。两个气名称不同,代表一体两用。他这几句话,对“浩然之气”解释得比什么都好,翻开宋明理学家的著作,都没有他说得干脆利落、简单明了。我们由文天祥这一杰作的发挥,对于孟子“我善养吾浩然之气”的“我”与“吾”两个字的意义也就更加清楚了。那么我们要问:“文先生!既然你有浩然之气,应该不会被元朝敌人俘虏坐牢才对呀!”其实他被关起来、被杀害,也正是浩然之气的发挥。他的《正气歌》接着列举许多历史上的忠臣烈士,这也就是孟子所说的“以直养而无害”,义所当为,赴汤蹈火在所不惜,该如何便如何,生死早就置之度外。所以文天祥的《正气歌》最后便说:“顾此耿耿在,仰视浮云白。悠悠我心悲,苍天曷有极。哲人日已远,典刑在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。”这说明“是气所磅礴,凛冽万古存”,其中隐含的最高道理使人深思,同时也描绘出一个智者踽踽独行的心境,何其苍凉悲壮、崇高伟大!重点还是上面的几句话,尤其是“于人曰浩然,沛乎塞苍冥”,大家要注意的是:我们每一个人只要活着,就有这股浩然正气,这是生命本有的,只要肯下工夫,每个人都能够由博地凡夫,修养到天人合一的境界。这是文天祥在苦难中体验出来的真理,他这牢狱中的三年太不简单了,他只要肯点头,元朝一定请他当宰相。他在宋朝的残破局面中,面临亡国时,到处奔走,只是个无权无势、又无富贵可享的虚位宰相。他不向元人点头服从,就只有坐在牢里,面对着牛粪马尿、苍蝇蚊虫,但他就是硬不点头。忽必烈最后一次和他谈话时,他谢谢忽必烈对他人品才华的赏识,引为知己。但是他仍不肯点头,要求忽必烈成全他。到这个时候,忽必烈虽然爱惜他,却也气极了,答应他第二天行刑。这时他才站起来,作揖拜谢忽必烈的成全。我们看,这是何等的修养!这是何等的气象!这就是“沛乎塞苍冥”的浩然之气。文天祥在刚被俘的途中,曾经服毒、投水,以图自杀,都没有成功。后来遇到一位异人,传给他大光明法,他当下顿悟,已了生死,所以三年坐牢,蚊叮虫咬,但他在那里打坐,一切不在乎。所以他说只要持心正气,一切的苦难都会过去,传染病都不会上身了,当然做元朝的宰相更算不了什么。有些学佛学道的朋友常常问念什么经、什么咒可以消灾免难、驱邪避鬼,我说最好是念文天祥的《正气歌》。可惜大家听了都不大相信,我也无可奈何!至于后世道家的咒语,便有一个根本的咒语《金光咒》,起首就是“天地玄宗,万气本根”,也可以说是从《正气歌》中套出来的。——南怀瑾先生《孟子与公孙丑》

乘天地之正,御六气之辩

“乘天地之正”,什么是天地之正呢?照禅宗话说,那就要参了,什么叫正?我们坐着也很正啊!并不歪啊!我们也算乘天地之正吗?这个正是什么东西?勉强用孟子的话来说,就是叫浩然之气,那算是天地之正气。他说这一类人也不要飞,也不去作怪,普普通通乘这个天地的正气。“而御六气之辩”,这六种气有两种说法,一种是中国医学的说法,风、寒、热、湿、燥、火。像我们台湾这个天气,常常叫同学们小心啊!顶着太阳回来,或有些人鼻子敏感,容易感冒的(夏天的感冒是热伤风),要戴口罩,骑摩托车的,都要小心!

另一种说法与《易经》的十二辟卦有关。一年十二个月,六个月阴、六个月阳,是由乾、坤两卦变化的。一年十二个月,五天是一候,三个候是一气,六个候是一节,所以一年有二十四个节气。节气变化都不同,影响我们的生命。

我们都生活在这个世界上,受这个空气、大地、天地的环境影响。天有阴、阳、风、雨、晦、明六气,所以人有生、老、病、死。如果有一种修养的人,懂得了修行,可以达到一种不再受物理世界支配的境界,反而能支配物理世界。所以“御六气之辩”,是说可以适应天地间六气的变化,气候什么时候变化,他看得很清楚,这个物理世界起什么变化,他的身心都有准备,因为他有一套修养功夫,不受物理世界的侵害。但是本身首先要养成正气,他说这一类人“乘天地之正,而御六气之辩”。驾御就是不受物理世界的影响,反而能把握了物理世界,他的生命就有这样伟大!

——《庄子諵譁》

佛法的正理告诉你——心得解脱。尤其药师佛告诉你:“以我福德威神力故,皆得解脱一切忧苦。”这两句话有两个意义:一个是依仗他力,依仗药师如来的力量,心里没有忧悲苦恼而得解脱。他力是指什么呢?你必须见到药师如来的琉璃光,心里宁静到极点,放下到极点,见到他的福德威神之力而心得解脱。一个是不依仗他力,以自我的力量,“素富贵行乎富贵,素贫贱行乎贫贱”,在此境界中,一念放下,心得解脱,自性光明自然起来,没有苦恼。

拿历史一个实例来证明,大家都知道文天祥,也念过他的《正气歌》,他以一朝宰相的身份,于宋朝亡国时做最后的抗争而被俘虏,那是何等滋味!元朝皇帝忽必烈请他当宰相,只要他点头投降,仍然是一人之下、万人之上的宰相,然而文天祥不干。

有一点是后代人很少研究的,许多人不知道文天祥也是学佛的,当他被俘时,四面八方都是敌人和武器对着他,走到半路出现一个道人(详见《文山诗集》),不晓得是和尚还是道士,告诉他:“丞相,我传你一个大光明法。”文天祥立即应允接受,当下就进入一片大光明境界,从此把生死置之度外。到了北京,忽必烈仍不死心,极力规劝文天祥投降,投降仍能和南朝宰相一样享受功名富贵。最后忽必烈把他关入大牢,给他三年时间考虑。文天祥坐牢的地方不是普通牢狱,那是养猪、养牛的烂地方,他一天到晚就住在那里打坐修大光明法,在那样恶劣的环境生活,却没有生病,并且三年不改其忠贞之志。

——《药师经的济世观》

以下内容摘自《南师以外……》,作者张跃,系中国远大集团董事长兼总裁。文字源自南怀瑾学术研究会、南怀瑾文教基金会。

回想1999年的一天,我在香港出差,遇到朋友说一起去拜访南(怀瑾)老师,随即我们来到位于香港跑马地附近的南老师家,见到这位仙风道骨的老先生。整个下午聊天、吃饭,前后六七个小时里,南老师或坐或站或踱步在听大家说各自的见闻,不时插上自己的看法。谈到97回归后的香港前景,南老师谈到中国历史的发展轨迹,谈到中国古代哲人会怎么看这个问题。甚至谈到了圣人老子、耶稣、释迦牟尼、穆罕默德,南老师开玩笑说,可能他们四人超越时空见了面,不然为何有那么多相同的理念。后来还谈到人生观,他说,人其实不应追求太多财富,财富这个东西满足我们最基本的需求就好了,财富太多对有些人是累赘。我当时刚富起来几年,追求财富的愿望是很强的,南老师的财富观给我印象极其深刻。那天大家还谈了人际关系,谁对谁怎么样不厚道,谁对谁忘恩负义这些事。南老师总是说,对人不要太强求了,人总是有缺点的,如果这个世上都是完美的人,未免也太单调了。……那天吃饭特别开心,吃的都是大碗大碗的家常菜,味道好极了。南老师吃得很少,每种菜吃一两口,细嚼慢咽。后来我才知道,其实,他每种菜尝尝是想知道菜都做得怎样,客人会否不喜欢,他自己多半不会真吃下去,他旁边有个盖碗,会悄悄吐掉食物,他认为吃多了会妨碍他的气脉。边上人告诉我,南老师一天只吃一顿饭,睡两三个小时觉,休息主要是靠打坐。南老师说,打坐的时候人不会做梦,休息得最好。……经过在香港三次与南老师聊天吃饭,我发现南老师一方面是博古,另外一方面是了解现实。他说过,如果你只是一个喜欢读书的人,那些书不会给你留下印象的,你在读典籍时,与你所见闻的现实联系起来,就容易理解,就容易记住。……这些年,中国人陷入一种集体困惑:为什么现在没有大师了?为什么科技越发达,反倒智者越来越少?可能是现在天才都有很多诱惑,有很多应酬。如果不能静下来,再聪明的人也不可能吸收有用的知识,更不可能形成系统的思想。我看,南老师是现今世界少有几个能静得下来的天才。另一方面,现代人的功利心太强,什么东西都把利益放在前面。南老师这个人,生活极其简单,根本没有想过获取任何身外之物。南老师不恋财甚至到了极端地步,我曾见到他反对友人资助他儿子。当一个人没有功利心,他观察世界,都是带着一种冷静的、简单的眼光,他判断问题,就特别中立,当然也就特别准确。在纪念南老师诞辰百年的时候,我想起最早带我拜见南老师的那个人悄悄对我讲的一句话:南师以外,再无大师。

以下内容摘自《了不得的南怀瑾》,作者丁肃清,系大学教授、中国作家协会会员,作品《誓不成佛》荣获老舍散文奖。

南怀瑾的书,我读的不少,像《金刚经说什么》、《圆觉经略说》、《易经杂说》、《老子他说》、《中国文化泛言》等等。据我看来,当今真有学问者,南怀瑾也。有一个个体书贩也说:“南怀瑾的书好卖,有人一看见‘南怀瑾’三个字就买,都说这老头子学问大,字字值钱。”我,就是属于“有人”中的一人。同事要去逛书店,我说,“给我捎几本好的。”朋友问:“什么算好的?”我说:“南怀瑾。”于是,朋友为我买回一本《历史与人生》,封面有南怀瑾老先生的照片,长袍竹杖、慈眉善目,照片下有先生文章的摘句:“一个人的道德修养,真要做到‘弃天下如敝屣,薄帝王将相而不为,’把皇帝的位置丢掉像丢掉破鞋子一样……孔子所标榜的人格的修养,到了这地步,那自然会真正‘坦荡荡’。”仅此封面的照片和摘句,读之就如品甘酿。看看老先生白发红颜乐呵呵的慈容,我想,这自然是靠心灵的修养,腹有诗书气自华,这位满腹经纶的学者,不知道哪里来的那么多鲜为人知的故事,在书中向人们娓娓道来,讲述着历史与人生的哲理,令人叹服。一个人,特别是一个文人,让其同类敬服,是一件不容易的事情,首先是文章要写得好,如今半瓶子醋到处挥洒者比比皆是,写文章像老先生在书中所引用的打油诗:“一去二三里,抛锚四五回,前行七八步,八九十人推。”真正的大家好文章却屈指可数。写好文章自然是一种真本事,但仅写好文章也未必能令人折服,如南怀瑾所言:“一个文人,光是文章好,没有哲学修养,不懂科学,毛病就大了。所以光‘兴于诗’还不行,还要‘立于礼’,这个‘礼’就是《礼记》的精神,包括了哲学的思想和科学的精神。”读南怀瑾,有一种航天、航海的感觉,博大精深,深入浅出,广征博引,谈笑自如。正如他在自家客厅里的一则条幅:“上下五千年,纵横十万里,经纶三大教,出入百家言。”他由此赢得了许多头衔——教授、大居士、宗教家、哲学家、国学大师、禅宗大师等等。在台湾,老先生的著作虽然不像三毛、琼瑶的小说那样畅销一时,但却是长销不衰、一版再版,广被老百姓所接受。有一段佳话:一对新婚夫妇互相赠礼品,新郎向新娘赠送一套《论语别裁》,新娘还赠了一套《孟子旁通》。老百姓喜欢南怀瑾的书,我想至少有两个原因,其一,他的性格,即是典型的民族性格,臃容大度,不像有的民族,为了各自的宗教信仰,可以发生像十字军远征的战争,他们的文化,常常存在单一性,用南怀瑾的比喻,西方文化,是两个半苹果的文化(亚当夏娃偷吃的一个,牛顿看见从树上落下的一个),另外半个,记不得老先生说得是什么了。这种单一的文化延续到今天,他们是什么样的“信仰”,也得要别人什么模式。中国人则接受一切优秀的文化,不自封,不排外,在中国可以是“五教合一”,大家都来,排排座吃果果。老先生的学问是包容百家,所以也就独成一家,佛教、道教、儒教,乃至现代人流行的电脑,都取吸收的态度。其二,南怀瑾是用自己的眼睛看,用自己的脑子想,用自己的嘴巴说,南怀瑾就是南怀瑾,用他爱说的一句话:一花一世界,一叶一如来。如讲冯道,这个连欧阳修都骂他的人,南怀瑾却给予积极的评价。谈厚黑学教主李宗吾,他说厚黑学教主并不厚黑,有一次他跟李宗吾借钱,借十元钱,李却给了他二十贯。古今中外文化的滋养,造就了一个南怀瑾。南怀瑾告戒他的学生说:“英雄能够征服天下,但不能征服自己;圣贤不想征服天下,而征服了自己。”征服了自己的人,却常常征服包括英雄在内的许许多多的人。

南怀瑾先生生平简介

南怀瑾先生(1918—2012),温州乐清人。先生幼承庭训,遍读诸子。稍长赴杭州求学,曾就读于浙江国术馆、杭州之江文理学院;期间,披阅了《四库全书》和《道藏》。抗战军兴,先生投笔从戎,于大小凉山地区编练自卫团,之后入成都中央陆军军官学校(前身即黄埔军校)任政治教官。在成都时,先生从袁焕仙大居士参学,曾入峨眉山大坪寺闭关三年,阅《大藏经》。出关后,远走康藏,参访密宗上师,得诸教派印证。之后到云南大学、四川大学讲学。1949年,先生只身赴台。在台湾36年间,先生多次主持“禅七”,弘传正法;曾在文化大学、辅仁大学、政治大学等校担任教授;创办《人文世界》《知见》等杂志;创立“东西文化精华协会”等文化机构,系统讲授中国文化。1985年,先生旅美客居,先后创办美国维吉尼亚州东西文化学院、加拿大多伦多中国文化书院。1988年,先生居香港讲学。期间,先生力促两岸和谈,促成了后来的汪辜会谈;并经十年努力,以“共产主义的理想、社会主义的福利、资本主义的经营、中国文化的精神”的理念,主持修建了金温铁路,最后还路于民。2004年,先生回到大陆定居。2006年,在江苏吴江创办了太湖大学堂,不遗余力地弘扬中国文化,直至辞世。