空·大自在的微笑·第五次第 中观他空见禅修(转载)

时间:2025-02-23 浏览:506次

开卷语

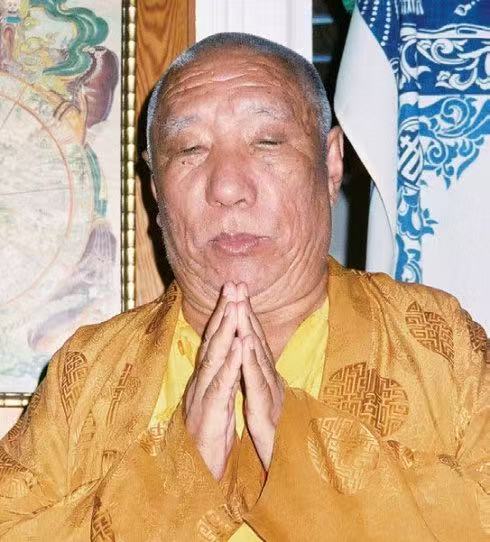

堪布 竹清嘉措仁波切

此生如梦又如幻

应该对那些

不知道这个观点的众生

生起慈悲心

第五个禅修次第,就是所谓他空见、大中观。

即将我们的心安住在心的

真实本性、明光、如来藏、佛性之中,

也就是安住在明空不二的状态中。

它不仅仅超越[全然的空无],

也超越[远离心的造作];

同时也将我们的心毫无造作且自安住的

安住在此状态中。

主要观点

佛陀在第三次转*轮时的开示,包含了[如来藏就是佛性]的章节,这也就是知名的他空见或大中观的法教。(译注:如来藏,即如来种性,因为众生皆具有成就[如来]的潜在特质,即成佛的潜在特质,所以称如来藏。)

我们的导师佛陀,针对上根利智的众生,教导这一类经典,也就是针对高智慧的男、女菩萨所作的指导。佛陀指出众生皆具有潜在的[如来藏],就如同可以从牛奶中提练出奶油,芝麻里可以提炼出芝麻油,或在金银矿中锻炼出金银等一般。

不仅仅优秀清净的众生,如天道、人道,具有[如来藏];连较低阶的众生,如地狱道、饿鬼道、畜生道等,也同样具有[如来藏]。更确切的说,佛陀教导我们所有无量的众生,都具有佛性、如来藏。

因为众生皆具[如来藏],所以在适当的因缘条件聚合时,任何一位众生,都可以证得圆满的佛果。

十地菩萨弥勒菩萨,所著的五部论述中,有专门针对经典中,[如来藏]法教加以诠释。尤其第五部《宝性论》,论中用清晰且极易解的方式,来描述何谓[如来藏]。

《宝性论》分成七个金刚句:

1、佛宝品

2、法宝品

3、僧宝品

4、如来藏品

5、证菩提品

6、如来功德品

7、佛业品

第四个金刚句,指出众生皆具有[如来藏],简要说明为何众生皆具有佛性,也详细描述如来藏的十种不同形态,并举出九个清晰的例子,说明佛性如何被污染障碍所遮蔽。

如果我们想深入研究[如来藏],应该研读《宝性论》,假使只研读第四金刚句,也会有相当大的利益。这《宝性论》根本颂已翻译英文,及中文的文言文。

在此,为了利益想学习《空性禅修次第》的修行者,只做简单的[如来藏]解说:

心的真实本性即明空不二,

就是著名的明光如来藏,

为了净除无明迷惑的染著,

教导许多见、修、行的步骤。

一切众生心的真实本性,本质上就是空性,也是自然的明光。明与空在本质上是不可分的,因此佛陀用[明光如来藏]来形容它。

至此,[心的真实本性即明空不二],就是指如来藏。(译注:明空不二,就是清明与空性不可分。)

这心的真实本性,即如来藏,就是所谓的胜义佛。虽然如此,我们内心的迷惑污染,却暂时遮蔽了它,就如同太阳暂时被云遮盖住,也如同水被浊泥污染,或如同黄金混杂不洁物一般。

为了使众生净除这些迷惑染著,俱足大慈悲心的伟大导师佛陀,教导了许多禅修的次第,由[无我]一直到[金刚乘]、[大手印],及[大圆满]。他教导了每个次第的见、修、行。

关于[中观他空见]逐步的见、修、行,我们必须生起一个坚决的信念,就是心的真实本性即明空不二。这是关于心的真实本性、成因、如来的本质,也是佛的本质,或者是胜义佛。这也就是我们必须确定的信念。

伟大的瑜伽行者密勒日巴开示:

证得果位的[三个金刚钉]是:

轮回不需置他处,

涅槃不需他处求,

我确信自心即是佛。

在此,密勒日巴所提出的,正是中观他空见的心要。当我们确信自己的心就是佛;相同的,这也就是确信自心就是如来藏的见解。

密勒尊者在果法上的见解

我们在证得果位的阶段,应该考虑三个深奥的观点,即[三个金刚钉]。

[三个金刚钉]是何义呢?

1、轮回不需置他处

不管这个被称为[轮回]的是什么,它就如同一场梦;它所产生的[显相],是源自那迷惑的概念化思维过程。它也只不过是如此罢了,除此之外,轮回在本质上是不存在的,换句话说,也就是它没有真实的存在。

一件并非真实存在的事物,是不可能被抛弃的;所以轮回也就不可能像物品一样,被丢弃在他处。假使轮回是真实存在的,我们就肯定可以将它抛弃;但是也就是因为,轮回中的一切显相,就有如梦中的显相缺乏真实的存在,它们并不来自于任何的地方,所以也不可能被丢弃到任何的地方。

2、涅槃不需他处求

涅槃并不是我们自身以外,所能得到的东西。我们每个人自心的真实本性[如来藏],就是胜义佛,这就是所谓的究竟涅槃。它涵盖在我们自身里面,所以涅槃不需他处求,我们不可能在任何地方,获得或买到它。

如果[涅槃不需他处求],[轮回也不需置他处],那么我们必须了悟到什么呢?就是了悟到:[我确信自心即是佛]。

3、我确信自心即是佛

我们必须断除自心的疑惑,并且确信我们[自心的真实本性],即[明空不二],即[明光如来藏],就是所谓的胜义佛。

密勒日巴说:[我断除我的疑惑,并且确信我的自心即是佛。]相同的道理,我们也应该对自己的佛性,也就是内在佛有信心。

因为这个原因,经由学学深奥且纯正的佛法,我们净除了概念化思维所产生的迷惑染著,也净除了因为执著它们,所产生的习性。

然后我们就了悟到明空不二的真实本性,或宽广与觉醒不二的胜义佛。如此,我们便成就佛果。

在蒋贡罗卓泰耶的《遥呼上师祈请文》中:

自心即佛但不识本性,

妄念即法身竟不了悟,

任运即真性而难保任,

自安住即本性却不相信。

上师鉴知我!

祈以慈悲亟垂顾!

加持解脱自明自性地。

在祈请文中,我们忏悔对佛性、如来藏的四种错误认知:

1、不认识。

2、不了悟。

3、难保任,即无法保持心的不造作状态。

4、不相信。

我们思维自己的四种错误,祈请上师慈悲加持,让我们的自觉智慧,从它本身的状态中,自行解脱。(译注:即从自性中自解脱。)

[自明]或[自觉],就是自觉醒的本觉,它自身就是觉醒的。(译注:仁波切在此补述:[这觉醒是毫无概念性的,它是佛性的觉醒,不仅毫无概念性,而且遍知一切;它的一切活动都是为了持续利益一切有情众生。这个觉醒也同样是我们的本性,它也是潜藏在所有众生心中的佛性。])

这智慧被概念化思维的无明障碍暂时遮蔽。当我们祛除无明障碍,自觉醒的本觉即显露出来,也就从自身的状态中自解脱。

禅修方法

依照 蒋贡罗卓泰耶在《知识宝藏》,所叙述:

中观他空见禅修方法:

我们应该毫无造作地

安住在大明光中,

所有的宗派,

在根本观点上,

都是一致的,

即远离戏论!

(译注:远离戏论,即离戏。此专有名词与各章节中[远离心的造作]的意义、用法完全相同。]

根据中观他空见传统,我们应该如何禅修呢?

既然心的真实本性就是明光或明空不二,我们必须将自己的心安置下来(即自安住),毫无造作,并且轻松地安住在明光中。

从[无我]一直进阶到[他空见],不同宗派的各种禅修步骤,根本的重点都在远离戏论。虽然它们以不同方式,来描述所谓的离戏,但是它们都一致的认同,在胜义的禅修这方面,就是远离戏论。

声闻乘行者以分析[无我],然后安住在远离戏论的状态中;在[唯识宗],我们则安住在[二元性空]之中,并且因此远离戏论。

这意思就是,所有的宗派在做胜义的禅修时,都不去形成任何的概念或观念。一旦分析结束后,我们就不再有诸如[这是无我]或[这是二元性空]等等此类造作想法,此时我们只要自然地安住即可。

因此,虽然所有学派,安住在究竟的状态各有不同,但是他们都一致地赞同,胜义的禅修这方面,是远离戏论的。

因此,在[他空见]的禅修中,我们要安住在真实本性,就是远离戏论的明光中,让心安置在其自身之中,毫无造作且完全放松。

伟大的瑜伽行者密勒日巴,叙述:

如何自然地安住在明光中:

安住如婴儿般天真——就如同婴儿感受事物的方式

安住如无波的大海

安住如灯焰般清明

安住如尸首没有我执

安住如大山不动

安住如婴儿般天真——就如同婴儿感受事物的方式

第一句是告诉我们,首先,应该如何轻松地安住我们的心。

当一个婴儿在佛堂里,见到佛像、法照等等东西时,虽然他看到了所有东西,但是由于年龄太小,所以没有办法将所见到的东西,作任何的联想。他不会想:这是这个,那是那个;他不会附会任何世俗的名相,给所见到的东西加以标签,尽管如此,他还是见到了所有的东西。(译注:婴儿大约是指初生的婴儿,他们尚未有分辨、分别之心,也就是他们尚无法分辨谁是爸爸、谁是妈妈的时候。)

婴儿所感受到的任何色、声、香、味、触等对境,由于他还太小的关系,所以还不会将名相与这些事物联想在一起,他仅仅见到东西、听到声音、闻到味道……等等,但是他还不会像我们一样,迷惑的将这[对境]和[名相],视为同一件事物。就好象当我们自动地产生联想,并对事物加以标签,然后我们就将[标签]和[事物本身],看作相同的一件事物,但是婴儿并不会这样做。

在此,我们应该以婴儿般的心态,将心安住。我们不必排斥任何的显相,但是我们也不应该给予任何的标签;我们不应该建立任何[概念性的关联]。

例如当我们禅修时,有一朵花在面前,我们不需要闭上眼睛或将它拿开,我们可以看著这朵花,但是我们不应该想:[这是一朵花]。如果有东西显现在我们眼前,也没有关系,只要我们此时不给这个东西加上任何标签,并概念化地执取它们即可。

以这种方法,对我们所感受到的任何事物,毫无执著,此时我们应该只要轻松地安住在真实本性中,即可。

这个方法使禅修变得相当容易,因为纵使外在有任何吵杂声响,我们的心也不会受到它们干扰。我们并不需要排斥这声音,我们也许听得到,但无论如何,我们唯一要做的,就是不要将声音做概念化…

《空·大自在的微笑·第五次第 中观他空见禅修》全文未完,请进入下页继续阅读…

回向文

愿这殊胜的法药,

空性的甘露,

完全净除所有的痛苦!

愿此密乘法雨能润泽众生,令一切有情能离苦得乐,

并令有缘分的修行者由缘起性空,得趋佛道。