十二缘起图解略释(转载)

时间:2025-04-09 浏览:522次

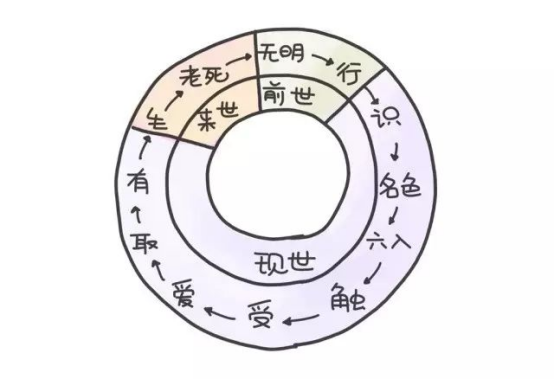

这是著名的六道轮回图,最外圈的内容就是十二缘起支,今天我们就用萌萌哒卡通形象来给大家讲解每一支的内容到底是什么样的。

一、精通十二缘起支是灰常重要滴

为什么涅?十二缘起支讲了在这三界(欲界、色界、无色界)中,欲界的人-你、我、他,以及其他猪狗牛羊等胎生有情,是如何经过前世→现世→后世这三个过程的。换句话说,就是我们怎么来到这个世界的,又怎样离开这个世界的。

当面临这些问题的时候,该如何去解决,这是一个非常重要的课题。

每个众生,都经历过成千上万轮的十二缘起,至今它仍然没有停止。我们不是自愿来的,如果可以自由选择,没有一个众生愿意去作牛、作马,今天,我们经常看到这些可怜的生命。如果真有自由可言,它们肯定会选择做人间的国王,或是天堂的帝释天王等等,而不可能选择作牛、作马。这充分说明了,生命来的时候不是自由、自愿的,不管愿不愿意都得来。同样,更不是自愿走的,即使不愿意也必须得走。所以我们一定要找出自己身不由己地穿梭于六道之间的根源到底是什么。 这一切这是有因缘的,而因缘是可以改善的,因为它是有为法。以前在经历十二缘起时,缺少面对它的方法,以至于直到今天,轮回的循环还未停止。

我们不是自愿来的,如果可以自由选择,没有一个众生愿意去作牛、作马,一定都想做国王。

二、什么是十二缘起支?

缘起的意思是一切有为法都是因各种因缘而成,此理即为缘起。 任何事物都因为各种条件的相互依存而处在变化中,这是佛陀对世间现象的成住坏灭之原因、条件所证悟的法则。十二缘起分别是指:无明支,行支,识支,名色支,入支,触支,受支,爱支,取支,有支,生支,老死支。

三、了解缘起,就有了断除它的方法

●有无明就有行,有行就有识,乃至有生就有老死。前前为因,产生的后果,这就叫作缘起的流转。若无明停止,则行自然停止,行停止则识停止,识停止则名色停止,乃至生停止则老死停止,这就叫作缘起的还灭。缘起流转是轮回,缘起还灭是解脱。

还灭和流转的最关键问题在哪里呢?就是在第一支无明支上。只要有无明,其他的就都不可能停止。打个比方,若有火车头,后面的车厢就会跟着走;若火车头停下来,或是根本没有车头,后面的车厢就不可能走。追根究底,还是要推翻无明,断除无明。

又如,做恶梦的时候,我们会感到和白天一样的恐怖和痛苦,那是为什么呢?有了睡眠就产生梦境,给我们带来影响和痛苦的并非梦境,而是我们的执着,因为我们把梦境当成真实的了。如果不把梦境当真,虽然有梦境的现象,却不可能导致这些恐惧和痛苦。

同样,在流转轮回时所有多痛苦都源自“执着”:原本是如幻如梦的东西,我们却把它当成真实的,所以就有了那么多痛苦。就像做恶梦时,如果知道自己在作梦,虽然梦境尚未停止,依然在梦中,但是梦里的恐惧和痛苦就会一下子消失。在梦中了知梦境是虚幻的,所以这一切就都停下来了。现在我们正在轮回的大梦里,如果能从中苏醒过来,也就是说,如果能证悟一切是空性的,那么,后面的流转也都会停止。

最关键的还是无明,无明就是愚痴,有了这样错乱的观点之后,我们就会把所见、所闻都当成真实的,这种实执,给我们带来了很多痛苦。

●断除无明的方法,简单地讲就是:第一个是出离心,第二个是菩提心,第三个最关键的,当然是证悟空性。证悟空性最具体的、如骨髓一般最精华的修法,就是人无我和法无我的修法,不会再有其他的。

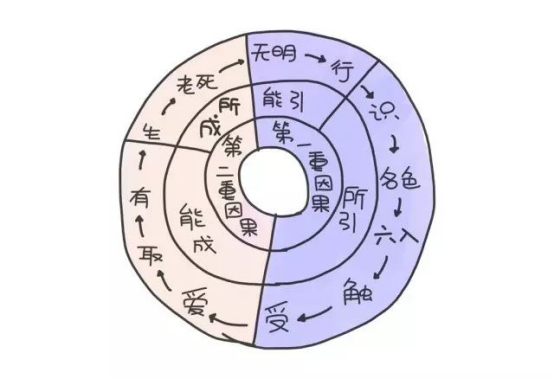

四、十二缘起支当中三个阶段和两重因果

●第一重因果叫作“能引”和“所引”。所谓“引”,是指引来了后世的五蕴,也就是,若没有前面的因缘,后面的因缘就不会产生,后面的缘起支是由它们引来的,所以叫做“能引”。“所引”是指被“能引”所引来的那些因缘,所以叫做“所引”。

第二重因果是“能成”和“所成”。即如果没有这些因,则后世的五蕴是不可能成立的,因为有这些因,所以就有这些果,因叫作“能成”,果叫作“所成”。

第一个阶段:前世"无明"有了无明,就产生了人我执;因为有了人我执,就希望自己能够快乐;为了得到快乐,就需要很多能够产生快乐的事物;在争取这些事物的过程中,就会伤害到其他的人,所以会造业,可能造善业,也可能造恶业,这样就产生了第二个行缘起支。

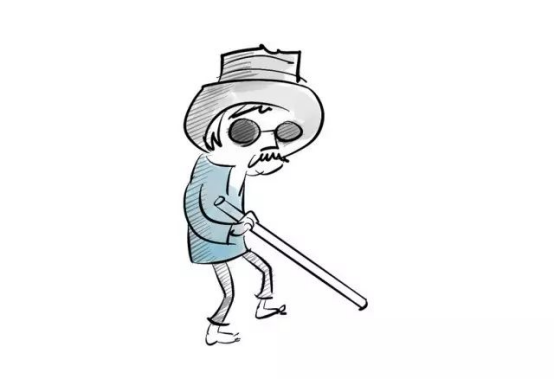

以老人代表轮回没有起始,眼盲是因为看不见人和事物的真相,拄着拐杖则是因为尽管无明能产生众多痛苦,但却没有真实的基础。

"行"行就是善恶的业。

陶匠取土制陶会做出新的器皿,并且一旦启动转轮,不需要花很多力气转轮自然会持续旋转,同样的,一旦众生发生业行,习气种子就横行无阻,直至产生果报。

PS:前世阶段其实也有识、名色、入、触、受等八支,但是因为前世无明,又因无明而造业(也就是行),是其他起支的缘起,所以就只讲了这两支。后世我们转世时,也有识、名色、入、触、受等八支,为什么后世只说生支、老死支,也不说这些呢?因为老和死就是生支的过患。为了让我们了解生支的过患,所以只讲了老死支。

第二个阶段:现世"识"现世的第一支是识支。中阴身的心识融入父母受精卵的时候,第一剎那的意识(神识)叫作识缘起支,它只有一剎那,没有第二、第三剎那,第二、第三、第四剎那就属于名色支了。

另外一种说法是,如果建立阿赖耶识,那么,识缘起支就是阿赖耶识。但不建立阿赖耶识的小乘不这么认为,他们认为识就是心识。无论是心识也好,阿赖耶识也好,投胎第一剎那的心就叫作识。

一只聪明好动的猴子,代表识体飘来荡去的特质,无明和行一旦完成,就会流入当时的心识,此时的心识是中性的,善恶都能瞬间依照过去世的习气而沾染

"名色"第二支是名色,是从住胎的第二刹那开始算起的。在受精卵逐渐演变形成人体的过程初期,只有胎形,尚未形成真正的身体,只可以称作人体的一种因而已,这就叫作色支(物质)。那名是什么呢?在《俱舍论》里讲,名就是在住胎初期和意识相关的受、想、行(精神)。所有的意识也好,眼识等前五识也好,都不离开受、想、行,这些就叫作名。为什么叫作名呢?譬如说,人的名字也好,物质的名字也好,都没有像物质一样的阻碍,一个事物可以有三、四个名字,它们相互之间是毫无质碍的。同样的,受、想、行也是没有阻碍(非物质)的,它们是心识的一个过程,所以叫作名。

佛教中讲的人住胎的五个阶段,在《俱舍论》乃至大圆满的续部里都提到过。尤其是在大圆满的续部里,连这五个阶段的细节都讲得非常清楚。这些经论虽然没有用“细胞”这个名词,实际上却讲到了细胞组合又分裂、分裂又组合的详细而复杂的过程。这种讲法令学医的人感到非常惊讶,因为这和现代医学的说法相当吻合。其中从投胎的第二剎那起,直至尚未形成眼根、耳根等六根之前的这个住胎阶段就叫作名色支,在此期间有一段漫长的过程。

名色由一个人乘船来表示,精神搭乘在物质之船上,基本构成了一个完整的生命形态,胚胎发育期间直到五官长成之间都属于名色。

"入"第三支是入支,也可以说处支,在十二缘起支中用“入”字。入是指眼根、耳根、鼻根等五根刚刚开始形成,虽然逐渐在发育成熟,但是眼睛还看不到东西,耳朵还听不到声音,六根尚无法接触到六尘的阶段,这个过程叫作入支。

六入由一间空屋的六扇窗户表示,指眼耳鼻舌身意这六识依赖六根来感知外部的六境,即色生香味触法。

"触"第四支是触,就是接触(聚合),是指眼根、耳根、鼻根等五根都已经成熟,不仅是成熟,而且能够接触到外境的阶段。为什么叫作触呢?例如,在这一阶段中,在具备了三种缘:第一是耳根;第二是声音;第三是耳识,并且在这三者结合以后,耳朵就可以听到外面或母胎内的声音,而且能够辨别声音的大小。能够辨别外境的这种能力就叫作触,这也是一个比较长的过程。

画面中由一男一女的接触来表示,有了六识后,我们就可以感受到喜爱或不喜爱的种种分别了。

"受"第五支是受。在有了接触以后,就有了痛苦、快乐的感受,这些苦乐感受就叫作受支。受是指从能够辨别苦乐感受的因开始,逐渐成长,直到造业之前的这一阶段。小孩子虽然也会造业,但大体而言,像成人那样为了自己的生存而去造业的情形,在孩提时代还是比较少的。这一期间有十几年,这一过程叫作受缘起支。

受以一支插入人眼的箭来表示,受产生在每一个我们产生苦乐等分别并产生爱执的时候。

●前面提到了两重因果,以上讲的七个缘起支就是其中的一重:无明和行叫作“能引”,它会引起现世的识、名色、入、触、受。什么是“所引”呢?所引就是识、名色、入、触、受,它是由前世的无明和行蕴引起的。这就是第一重因果。

"爱"然后就是爱支,爱就是喜爱世间圆满的贪欲心,在佛经中十二缘起支上用的就是“爱”这个字,意思就是贪欲。

爱以正在宴乐的人们的画面做代表,指一个生命因为觉受到苦乐等分别而产生贪恋执着

"取"爱之后就是取,取是什么意思呢?取就是为了自己的生存、生活而去做很多营生的事情,它也属于业。因为这样做又会造业,又在准备下一世再回来的因素。现在社会上大多数的成年人天天都在做的,就叫作取。譬如做生意,在做生意的过程中,会骗钱、打妄语、参与竞争,在竞争的时候,有意无意之间又会造成很多伤害,做这些就是在造业。

取,是对爱支更强烈的染着,由正在采摘水果的人表示

"有"接着就是有支,有可以作两种解释:一是轮回;一是轮回的因,此处解释为轮回的因。轮回的因和行支是一样的,只是用词不同而已,实际上是一回事。行支是上一世造的业,同时又是这一世的因;有是这一世造的业,同时又是下一世的因。有支就是善、恶的业。

因为有了爱(贪欲)以后,就会有取和有,也就是去造业。若是这样,下一世再来轮回的因就已经非常完整了:第一个是爱,第二个是取,第三个是有。如此一来,我们下一世肯定要轮回了。因为,因已经全部具备,怎么可能没有果呢?肯定是有果的。这三支是指从能够造作非梵行,到生命结束之间的过程。以上所讲的,是这一世的八个缘起支。

由交媾的男女表现,象征由爱着和执取所滋养的业因,已经全部转化为一世的业因,是不可更改的结果

第三个阶段:来世

"生"来世,是下一世的生。 生是什么呢?生就是前面讲的识,也就是投胎的第一剎那,这两个是一样的,只是用词不同而已。

十二缘起中,生指受孕的那一刹那,图中以妇人分娩来表示

"老死"接下来是老死,前面所讲的从名色到受之间的全过程都包含在老和死里。

缘起图中老死由肩负重担的老人代表,因为不知道可能老了先后死,也可能没老就死,所以这两个没有先后,放在一起说了

●以上这些就叫作十二缘起支。其中现世的爱、取、有这三个缘起支叫作“能成”,而后世的生和老死叫作“所成”,这就是第二重因果。

五、区分两重因果的意义

●轮回的因有远因和近因;轮回的果也有远果和近果。远因是什么呢?远因是前世的无明和前世造的善恶业。近因是什么呢?近因是指现世的爱、取、有。远果是指后世的生和老死,而近果是指现世从识到受的五个缘起支。

即使有远因,但是如果近因不具足,也是不会投胎的。也就是说,虽然我们有了前世的因——无明和行支,但是若能在这一世中修行成就,没有了爱缘起支,彻底地断除了对轮回的贪欲心,那么,即使在往昔所造恶业尚未完全清净的情况下,下一世也不会再投胎转世了。

阿罗汉有远因,但是没有近因——爱支(贪欲),因为贪欲属于烦恼,而阿罗汉已断尽所有的烦恼。他这一世因为前世的因缘,也会感受很多果报,在《百业经》等经书里讲了很多阿罗汉受报的公案。尽管如此,下一世他却不会再入轮回,因为他没有了贪欲。就是为了让我们了解这些,所以才把十二缘起支分成两重因果。

●有人会提出质疑:那么,很多高僧大德已经成就了,为什么还有违缘?还有病痛呢?

这有两个可能性。一个可能性可以从十二缘起中看出,虽然高僧大德们这一生修得非常好,已经断除了烦恼,但以前他们曾经是凡夫,不要说一般的高僧大德,连释迦牟尼佛未成佛前也做过凡夫,是凡夫就一定会造业,而因果是永远不会错乱、不会虚误的。所以,即使是高僧大德,只要他的远因还没有了结、没有还清,那么,这一世他也会感受很多痛苦。但是,感受这些痛苦是他从无始以来到现在,在整个生命循环当中的最后一次。

我们都知道龙树菩萨的故事。乐行国王的太子到他面前索取他的头,龙树菩萨说:“你自己砍断带走吧。”太子用宝剑无论怎么砍他的颈部,都好象在虚空中挥舞般无法砍断。龙树菩萨就说:“我在五百世以前,就已完全清净了兵器砍割的异熟果报,但我曾经在割吉祥草时杀害小虫的异熟果报还未清净,所以用吉祥草可以砍断我的头。”太子割下一根吉祥草,用它砍断了龙树菩萨的头。也就是说,即使像龙树菩萨这么高境界的人,也还是会受因果报应的。所以,一个可能性是,这些高僧大德、成就者们也许还有最后的一些果报尚未了结。

●经书里面讲,木车有两个车轮,若缺少了其中一个车轮,车就没有办法行走;同样的,即使以前所有的这些因都存在,但若缺少了贪欲,就不能转世了。粗大的贪欲可通过出离心来解决,细微的当然要通过人无我的修法来解决。

六、依十二缘起,反观自省,精进修行

现在我们看看自己,十二缘起支中哪一支没有呢?一支也不少。既然都有,那么下一世继续轮回的准备就已经做得非常充分了,所以我们一定会回来的。回来的时候会回到什么地方,那可就说不定了,得看善恶业的轻重。若是善轻恶重,则回到恶趣;若是善重恶轻,则回到天趣、人趣,但是,在短暂的利乐过去以后,终究还是会堕落的。在没有完成了脱生死的任务之前,我们始终是不太安全的,随时随地都有可能堕入恶趣,这并不是吓唬人的话,而是轮回中的实际情况。

基本上,我们对于生命两头的认知是比较模糊的,但是现在透过十二缘起支,我们知道了自己是怎么来的,怎么走的,对于生命的两头有了比较清楚的概念:我们虽然不知道前世自己是人还是其他的什么,但前世一定是有无明的、是有业力的;也不知道后世自己要往哪里去,然而后世一定会有生,会有老和死,这是肯定的。

如果不愿意这样下去,就要将十二缘起还灭。该怎样去还灭呢?烧香、拜佛、念咒可以做到吗?它们也可以成为还灭十二缘起支的一种因缘,但并不是主要的,主要的是什么呢?是修慈悲心?还是修不净观呢?它们也无法解决根本的问题。根本的问题最后只有依靠证悟空性才能解决。若能证悟空性,则远因、近因都会停下来;若远因和近因都停下来了,则远果和近果也都会停下来。譬如,一栋高楼若地基有问题,则整栋大楼都会倒塌;同样的,首先我们要去破坏无明,把无明消灭之后,整个以无明为基础的轮回大厦也都会垮下来。