(转载)佛子行释讲解 10

时间:2025-09-16 浏览:75次

佛子行释讲解 第10课

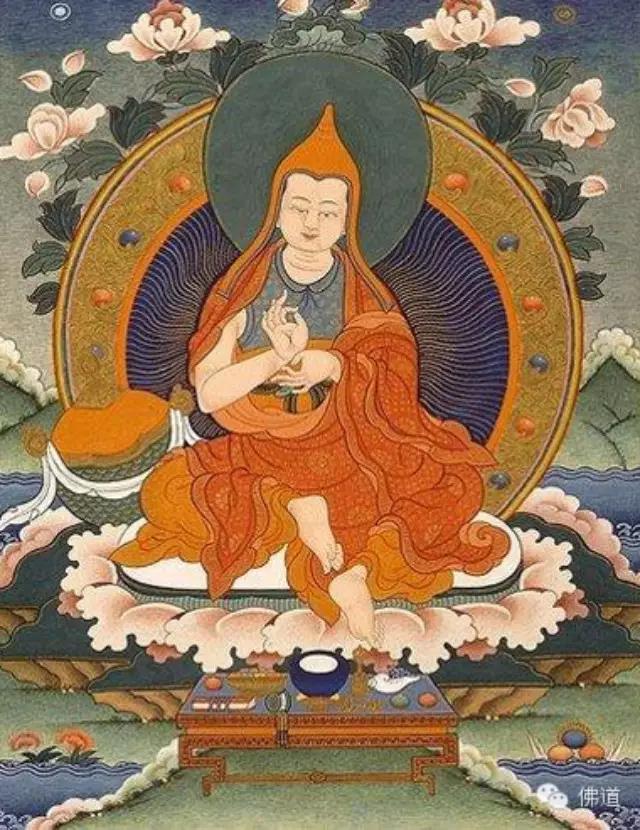

无著菩萨·造论

根桑秋札尊者·注释

索达吉堪布·译讲

2022年4月28日

《佛子行》分为前行、正行和后行。前行中讲了七种法,现在是第六法。

丙六、依止顺缘善知识:

依止正士灭罪业,功德增如上弦月,

殊胜上师较自身,更为珍爱佛子行。

依止上师可以灭除罪业、增上功德,所以,对于上师,要比对自己的身体更珍爱。

如果亲近或依止良师益友,会灭尽自相续的贪嗔等罪业,闻思修、慈悲菩提心等一切功德宛若上弦月般越来越增上。对于如此殊胜的上师及善友,应该以比自己生身性命更珍爱的方式,在意乐、加行两方面都如理依止,这就是一切佛子依止善知识的行为。

依止一位好上师后,相续中的贪嗔痴慢慢就没有了,闻思修行的功德不断增上,这是特别明显的。

《华严经》中云:“当于善知识观不厌足。何以故?诸善知识难以亲见,难以出世……”

拜见善知识多少次、依止善知识多少年,都不应该感到厌足。为什么呢?因为善知识难得出世,很难以亲眼见到。以后也许会越来越难。

前几天说过,上个世纪,藏传佛教在国内外有很多了不起的高僧大德,而现在,他们基本都示现圆寂了。如今年轻一辈中,真正具足法相的善知识——有智慧、有威力、具备慈悲菩提心的,也越来越少了。

我常想,我来到这个世界的时间可以说刚刚好,不迟也不早,各方面违缘比较少,很多善知识依然住世,所以,我才有机会在他们面前得法、得加持。

其中还讲述了,若有善知识的慈悲摄受,就不至于堕落恶趣,不会落到恶友手掌中,业惑难以损害等,具有诸多功德利益。

遇到善知识还不够,还需要他的慈悲摄受。所谓善知识的摄受,包括能成熟的灌顶、能解脱的教言,通过这些,让你懂得闻思修行,而不是天天把你带在身边。

但是,很多人对此不明白,“上师,您出国的时候,能不能带上我?”“上师,您出去看病的时候,能不能带我一起?”假如上师没带他,他就会抱怨:“你不摄受我,那我不理你了!”如果上师带他一起出去玩、一起去朝山、一起吃夜宵,他就觉得“上师对我真好,太慈悲了”;如果上师给他传最深的法,但平时没有理睬他,他就认为“上师是个坏蛋”。这些人的做法确实不可理喻。

《本生传》中也云:“不离一切真正士,当以调柔依善法,若亲近彼功德尘,未刻意沾亦沾染。”

我们应当不离善知识,身心调柔地依止善法。若是亲近了善知识,即使没有刻意修学,也会潜移默化地沾上他的功德。

我们要依止超胜于自己的上师。《法集要颂经》中云:“若依圣尊获圣位,是故我当依主尊。”

《因缘品》,即《法集要颂经》。“主尊”指具相的上师、善知识。如果依止超胜于自己的上师,自己也会获得上师的果位。

戒律中说,梵行圆满依赖于善知识、善友。《亲友书》中也说:“梵行圆满能仁说,是故当依诸大德,依佛多士得寂灭。”

根据戒律的观点,若想持戒善始善终,就要依止善知识、善友至少十年。《亲友书》中也说,应当依止如佛般的善知识,如此能成就寂灭果位,这是佛陀亲口所言。

那么,如何依止呢?以意乐与行为而依止。其中,以意乐依止,分为根本信心与随念恩德。信心是一切善法的前行和根本,经中云:“起信前行亦如母。”另外还有许多教证。关于随念其恩德,《华严经》中云:“善知识救护我脱离一切恶趣……”我们理当如是思维。

信心是一切法的前行,就像母亲一样。如果对上师没有信心,依止也不会那么深入。所以,依止的时候,我们要对上师有信心,并经常忆念上师的恩德,这很重要。

至于以加行依止的方式,如《经庄严论》中云:“恭敬利养侍,修行依上师。”务必要以三种欢喜依止上师。

财物、承侍、修行,是令上师欢喜的三种事——上等者用修行供养,中等者用承侍供养,下等者用财物供养。

本来,财物供养是下等的依止方法,但现在有点颠倒,许多弟子认为供养钱是最好的,有些上师也把供养钱最多的弟子,看成是最好、最具法相的弟子,而其他弟子修行再好也不搭理。

《入行论》中也说:“舍命亦不离,善巧大乘义,安住净律仪,珍贵善知识。”“应如吉祥生,修学侍师规。”如果这样如理依止上师,就能灭尽自相续的一切罪业,增上所有功德,利益不可思议。功德的反面,就是不谨慎依止上师的过患。

纵遇命难也不能舍离什么样的善知识呢?要精通大乘教义,守持清净的菩萨戒。如此珍贵的善知识,如果没有好好依止,就会错过很多利益。

此外,阿底峡尊者曾教诫说:“诸位道友,未得菩提之前需要上师,因此,要依止殊胜善知识。”并说生起大乘的大大小小所有功德均依上师而生。

有些人说:“我已经依止上师多年,以后不用再依止了。”一个好的修行人,理应终身依止上师,乃至生生世世——在未得菩提果之前都需要上师。但是,现在好多人似乎已获得菩提果了。

曾有人大声叫喊:“阿底峡,请把窍诀传给我。”尊者淡然一笑,说:“嘿,我的耳朵是好的,(你不必大声嚷嚷。)窍诀就是信心!信心!”

以前有一个弟子特别不恭敬,对阿底峡尊者大声说:“喂,阿底峡,你把窍诀传给我!”《弟子规》中说不能这样直呼尊长名字。可能他喊的声音太大了,阿底峡尊者回答:“我的耳朵是好的。窍诀就是信心。”

有些人确实不恭敬,如果对上师没有信心,哪怕上师给你传了大圆满、大中观,也没有多大利益。有些人只把上师当成自己的亲人、朋友,藏地有一种说法:“如果把上师看成普通人,就如同在狗面前取悉地一样。”意思是,把上师看成普通人的话,自己根本不会获得悉地。

所以,恭敬心非常重要。如果以恭敬心依止上师,即使上师不具足法相,也会获得一定的加持,就像妇女供养的狗牙变成了佛牙。有些没有恭敬心的人,说话也好、走路也好,日常行为非常不调柔,通过他走路的姿势,哪怕只有七步,也能大概清楚这个人的内心。性格调柔、有恭敬心的人,步伐完全不同于一般人。说话也是,虽然各地存在差异,有些地方的人说话很大声,但在说话过程中,也能看出一个人的信心。

以前上师如意宝说过:“在色达一带,对我有三种不同的称呼:一部分人直呼‘晋彭’(晋美彭措的简称);一部分人称呼‘堪布晋美彭措’;还有一部分人叫我是‘上师如意宝’。这些称呼对我来说没什么,怎么叫都可以。但直接称‘晋彭’的人,可能将我看得很低;如果叫我‘堪布晋美彭措’,这是中等的,很多学者经常这么称呼;如果是我的弟子,一般称呼我为‘法王如意宝吉祥贤’,这样称呼的话,我对他也能起到如意宝的作用,他相续中能获得相应的功德。”

上师如意宝真正是特意在人世间显现的佛菩萨。我们也观察得到,当初那些对上师非常恭敬的人,虽然智慧不高,也不怎么精进,但弘法利生的事业很广大,住世时间也很长;而直呼其名甚至诽谤的人,很短的时间内就都遇到了种种违缘。我们几个堪布私下也会谈起:“某某原来特别不恭敬,他的遭遇如何如何;某某对上师非常恭敬,他闻思的智慧并不突出,没想到如今的弘法事业竟如此广大。”

所以,依止善知识的心态很重要。不管是上师,还是堪布堪姆,你哪怕在他面前只得过四句法,也应该对他有恭敬心。以前,有的女众对堪姆非常不恭敬,无论她去哪个班,都把堪姆折磨得很痛苦,今天这事、明天那事,整天都找堪姆的麻烦,最后谁见了她都害怕。这种情况可能是业力现前,应该好好忏悔。

学习这部《佛子行释》,对我个人的帮助很大。1985年,我刚来学院时,法王如意宝正在灌顶。那时在摩尼宝洲,也就是我现在住的地方,我和朵芒寺的僧人住在一个大帐篷里,白天去参加法会。其余时间,我请拉雪堪布给我和多阿喇嘛传授《佛子行》。后来我找到了这本注释,觉得特别好,里面有很多珍贵教言。我很早就翻译了这本书,但因为种种原因,一直放在那里,并未校对。

总之,凡是有过法恩的上师,我都尽心尽力地恭敬承侍。在《梦尘回忆录》的序中我也说过,我跟上师去过很多地方,在此过程中,虽然我有时烦恼深重,但一直很注意对上师的恭敬心。

印光大师、阿底峡尊者等很多大德的证悟,都是依恭敬心而来。华智仁波切说:“如果自己具有上等的信心与恭敬心,那么所得到上师三宝的悲悯与加持也是上等的;倘若具有中等的信心与恭敬心,所得到的悲悯与加持也是中等的;假如仅仅具备下等的信心与恭敬心,就只能获得少许的加持与悲悯;如果根本没有信心和恭敬心,那么绝对不可能得到上师三宝的悲悯与加持。”依止善知识却得不到丝毫加持和悉地,那完全是徒劳无功,还不如离开好一点。所以,依止上师的过程中,恭敬心很重要。

当然,你恭敬上师的话,行为上也不能太过了,到哪里都一直弯着腰、低着头,刻意假装的恭敬也没有必要。其实,一个人有没有真正的恭敬,通过外在行为是可以看出来的,这种恭敬是最重要的。

仲敦巴格西问阿底峡尊者:“您的梵行依赖助伴吗?”尊者回答:“梵行完全依赖于助伴。”

如果有善知识,就要依止善知识。但是,阿底峡尊者来藏地时,好像没有什么善知识,不知道他在仁钦桑波面前得过法没有。

仲敦巴尊者也曾说:“日日夜夜依止外缘善知识,依靠贤善友人的手杖。”

《现观庄严论》中讲过外摄受和内摄受,内摄受是指慈悲和智慧,外摄受是指善知识的引导。任何人都需要外摄受和内摄受的因缘。

从未依止过善知识的人,现在遇到善知识后,依止的时间最好长一点。我看到有些人在讲考班已经十多年了,虽然没被抽过几次,但每天跟这么多善道友一起学习,自己的行为也能慢慢变稳固,到一定时候就能自立了。

好比一棵树,刚开始若没有照顾好,很快就枯萎了;如果好好照顾,这棵树就能茁壮成长,为人们挡风遮雨。闻思修行也是这样,尤其是初学者,如果刚开始没有善知识作为助伴,自己的见解、认知很快就会被社会同化。所以,善友和善知识是最好的依靠处,像手杖一样,让你到哪里都比较方便。